【2023年】今年の冬至の日にちはいつ?意味や由来・日照時間について

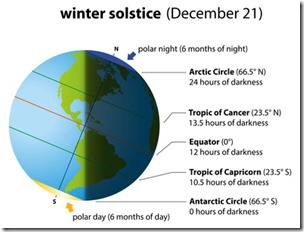

冬至は1年で最も日照時間が短い日という特徴的な日ですが、年によって日付が変わるという厄介な点があります。

冬至の日に関して、なぜ日照時間が最も短くなるのか、冬至の日にちはどのように定められているのか、気になる人も多いのではないでしょうか。

今回は2023年の冬至の日付に加え、これらの疑問について徹底的に解説していきます。

冬至は1年で最も日照時間が短い日という特徴的な日ですが、年によって日付が変わるという厄介な点があります。

冬至の日に関して、なぜ日照時間が最も短くなるのか、冬至の日にちはどのように定められているのか、気になる人も多いのではないでしょうか。

今回は2023年の冬至の日付に加え、これらの疑問について徹底的に解説していきます。

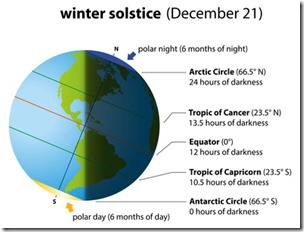

年末年始になると正月行事などで現金が必要になることが多いです。

銀行や郵便局は年末年始は休みですが、ATMやコンビニATMが利用できるので取り返しのつかない自体になることはほとんどありません。

しかし、手数料が余計にかかってしまうこともありますし、窓口でしか取り扱っていない業務もあるため、あらかじめ営業時間を把握しておくことは重要です。

そこで今回は年末年始における大手銀行、ゆうちょ銀行窓口・ATMの営業日・営業時間をまとめていきます。

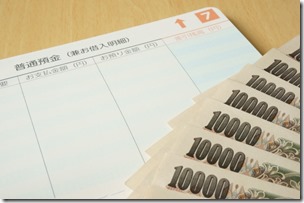

年が明けてまずはじめに行われる正月行事といえば「初日の出」です。

山や景色の良い観光スポットに赴き、初日の出を見る人もいれば、気まぐれに家に初日の出を見ようかと窓から外を眺める人もいるかと思います。

しかし、初日の出を見る上で重要になるのが初日の出が見える「時刻」と「方角」です。

今回、2023年の全国の初日の出が見える時間と方角について紹介します。

「門松」「しめ縄」「破魔矢」などの正月飾りを処分するにはいくつか方法がありますが、最も一般的なのが神社やお寺の『どんど焼き』で焼くというものです。

しかし、どんど焼きが行われる日にちは神社などによって異なりますし、地域によって趣旨や名称などが違ってくるというのが少々難点です。

そこで今回、どんど焼きの概要に加えて、どんど焼きの日にちを調べる方法や地域ごとの名称の違いなどをご紹介していきます。

お正月に行われる毎年恒例の行事“鏡開き”は基本的には毎年決まった日にちに行われます。

しかし、地域によって大きく異なるというのが少しややこしい点です。

そこで今回、地域ごとの鏡開きの日にちにや地域によって異なる理由、行事の概要などを解説していきます。

「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」

こういった趣旨のもと制定された1月の国民の祝日「成人の日」についてです。

「元旦」に続く2番目の祝日です。

昔から定められている祝日の一つですが、そのルーツには深い由来があります。

今回は成人の日の日にちに加えて、制定の経緯や意味などを詳しく解説していきます。

喪中の時や年賀状を出すのが遅くなった時などに出す寒中見舞いについての記事です。

寒中見舞いはそんなに出す機会もないので、「いつ出せば良いのか?」「年賀状のはがきを使って良いのか?」「どんな事を書けば良いのか?」など、様々な疑問が出てくるものです。

そこで今回、寒中見舞いを出すべき時期や文章の例文など、最低限のマナーについて解説していきます。

是非参考にして下さい。

『小春日和』といえば天気予報などで耳にすることがあるかと思います。

字面から「春の穏やかな天気」と勘違いしがちですが、実際は「秋の終わり~冬のはじめにたまに見られる穏やかな天気」を指す言葉です。

今回は小春日和の意味や時期、メカニズムなど詳しく解説していきます。

日本の季節の一つに“立冬”というものがありますが、これがどういったものでどういった日なのかは知らない人は多いと思います。

立冬は年によって日にちが変わったりして少しややこしい一面がありますからね。

そこで今回は2023年の立冬の日にちに加えて、意味・由来について詳しく解説していきます。

「勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」

そういった趣旨のもと制定された11月の国民の祝日「勤労感謝の日」についてです。

11月は2つの祝日がありますが、2つ目の祝日ですね。

昔から定められている祝日の一つですが、そのルーツには深い由来があります。

今回は勤労感謝の日の日にちに加えて、制定の経緯や意味などを詳しく解説していきます。

「自由と平和を愛し、文化をすすめる」

そういった趣旨のもと制定された11月の国民の祝日「文化の日」についてです。

11月は2つの祝日がありますが、1つ目の祝日ですね。

昔から定められている祝日の一つですが、そのルーツには深い由来があります。

今回は文化の日の日にちに加えて、制定の経緯や意味などを詳しく解説していきます。

十五夜と言えば月見を楽しむ風習が昔からありますが、この日の月を中秋の名月(ちゅうしゅうのめいげつ)とも言います。

しかし、十五夜は毎年日にちが大きく異なりますし、日にちに規則性はなく複雑です。

そこで今回、十五夜の日にちに加えて、どのように定められているのか、意味・由来について詳しく解説していきたいと思います。

年によって日にちが異なる「秋分の日」ですが、どのように定められているかご存知でしょうか?

また、国民の祝日でもあるこの日はどのような意味があるのでしょうか?

今回は2023年の秋分の日の日にちに加えて、意味・由来について詳しく解説していきます。

ハロウィンの日にちや日本のハロウィンと本来のハロウィンの違いについて説明していきます。

ハロウィンといえば日本において誰しもが知っているイベントになりましたが、本来の意味でのハロウィンとは行事や目的が大きく異なるのです。

また、日本でいつの間にか浸透したハロウィンですが、なぜここまで普及したのか、その経緯や理由についても述べていきます。

シルバーウィークとはゴールデンウィークと対をなす言葉で、いわゆる秋の大型連休のこと。

9月は基本は3連休が続くことが多いですが、祝日の曜日が噛み合えば年によって5連休になることもあります。

今回は2023年の秋の連休、シルバーウィークの連休について見ていきましょう。

十六夜とは「じゅうろくや」と読むことがありますが、一般的には「いざよい」と読みます。

また、十五夜や十三夜のように、特定の日にちやその日の月の様子を指す他に、これらとは別に特別な意味で使われることもあります。

今回は十六夜について詳しく解説していきます。

9月9日は重陽の節句や菊の節句といい、日本における1年の内の重要な節目となる五節句のひとつです。

桃の節句や菖蒲の節句(こどもの日)、七夕など他の節句と比べると影が薄いですが、現在でも重陽の節句ならではの風習は残っています。

今回は重陽の節句の意味や風習、食べ物などについて詳しく見ていきましょう。

十三夜(じゅうさんや)とは十五夜と同様に特定の日にちの夜を指し、その日には月見をする風習があります。

十三夜(じゅうさんや)とは十五夜と同様に特定の日にちの夜を指し、その日には月見をする風習があります。

毎年この日は月が綺麗に見えるのですが、問題としては毎年日にちが大きく異る上に不規則であるということです。

今回は十三夜の日にちに加えて、由来や風習について詳しく解説していきます。

「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。」

そういった趣旨のもと制定された、国民の祝日「スポーツの日(旧:体育の日)」についです。

今回はスポーツの日について詳しく解説していきます。

日本の季節の一つに“立秋”というものがありますが、これがどういったものでどういった日なのかは知らない人は多いと思います。

立秋は年によって日にちが変わったりして少しややこしい一面がありますからね。

そこで今回は2023年の立秋の日にちに加えて、意味・由来について詳しく解説していきます。